|

“Un comico senza forme”. Intervista a Giovanni Guerrieri su semiotica e teatro

di Luca Di Tommaso

I Sacchi di Sabbia nasce a Pisa nel 1995. Negli anni la Compagnia si è distinta sul piano nazionale, ricevendo importanti riconoscimenti per la particolarità di una ricerca improntata nella reinvenzione di una scena popolare contemporanea. Tra i riconoscimenti conferiti: Premio Eti “Il debutto di Amleto" (2000), Premio speciale Ubu (2008), Premio della critica (2011). L'intervista è stata realizzata nel 2010, in occasione delle repliche alla Sala Assoli di Napoli di SANDOKAN, o la fine dell'avventura e del laboratorio tenuto da Giovannni Guerrieri intitolato Comics per una settimana, nello stesso teatro. Per approfondimenti www.sacchidisabbia.com

LDT: Che cosa significa per te lavorare "semioticamente" a teatro? Cosa significa per te costruire i segni teatrali che poi agiranno sugli spettatori? E’ un lavoro di costruzione a tavolino o un processo di ispirazione? Che cos’è un segno a teatro per te? Qual è la sua valenza nel rapporto con lo spettatore?

GG: Tu sai che io e il mio gruppo lavoriamo su elementi di riconoscibilità. Noi abbiamo un rapporto con la tradizione piuttosto forte; lavoriamo su delle forme note, che instaurano automaticamente un rapporto con lo spettatore. Questo è stato per noi la base da cui sono partiti tutti i nostri lavori. Quindi rispetto ad altri gruppi della nostra generazione, che aveva come riferimento l’arte figurativa – perché quelli della nostra generazione, quella della metà degli anni ’90, aveva come riferimento più forte non il teatro e i modi del teatro, ma l’arte figurativa – noi abbiamo invece come riferimento più forte il teatro. Quindi già questo è importante: noi produciamo dei segni, delle figure, delle forme, che in qualche modo sono automaticamente riconoscibili per lo spettatore, non solo italiano. In qualche modo si instaura un terreno comune dove attori e spettatori agiscono. Questo è successo sin dai primi lavori, anche con un miscuglio tosco-napoletano, perché tra di noi c’è un attore napoletano, o con un richiamo alle figure del nostro cinema, Totò e Peppino, Benigni e Troisi ecc. Cioè siamo la tipica compagnia che genera segni nel momento che è presente in scena. Come attore, ad esempio, io, per la mia fisionomia, produco automaticamente dei segni. Il nostro lavoro è dunque partito dalla consapevolezza di questo fatto. Di qui poi l’elaborazione scenica, di volta in volta sperimentando mezzi per straniare, straniare nel senso di presentare qualcosa che è quello ma che improvvisamente può non esserlo, cercando con questo di generare senso. Ecco, questa è stata la matrice del nostro lavoro.

E come si genera il senso? Ti potrei dire che veramente, a volte, l’abbiamo generato sformando le forme, cioè: calzando troppo una cosa spesso finisci per, come dire, abusarne, sciuparla...

LDT: … renderla irriconoscibile?

GG: ...renderla irriconoscibile, sia nell’eccesso che nel difetto. E questo accade molto nei nostri primi lavori, quelli veramente comici... nell’eccesso, nell’abuso della citazione, nell’esagerazione di certe tipologie, abbiamo cercato un po’ questo materiale indefinibile, un po’ invisibile: una specie di terzo suono che non fosse in scena, ma che galleggiasse nell'aria.

E invece, da un certo punto in poi, specialmente nei primi lavori del 2000, ci siamo invece spostati in modo comune, come sentire condiviso, verso un togliere. Questo ha portato a una sottrazione sempre più puntuale del segno. Come dire, a un certo punto, quello che ci catturava era proprio l’idea di un comico senza forme, di un comico senza caratteri. Proprio partendo anche da una riflessione sulla maschera greca, sulle origini occidentali del teatro, cioè su quelli che sono i segni che noi possiamo trovare nel materiale antico. Più che nei testi (Aristofane) anche nelle tipologie dei cocci, il vasellame, dove si possono trovare tutta una serie di segni preziosi. Questo naturalmente accade nella volgarizzazione, cioè quando se ne parla superficialmente e si pensa ai canovacci, ai brogli. Ma c’è anche altro, cioè appunto questa importante iconografia. Spesso su alcuni vasi c’è una commedia (e lo studio iconografico è un pochino più indietro rispetto alla filologia del testo). E anche a partire da questa idea del comico senza forme e da una riflessione su che cos’è la maschera in generale e poi la maschera antica in particolare.

|

|

Leggi tutto...

|

|

“Il dispositivo dell'eterodirezione”

Intervista a Chiara Lagani e Francesca Mazza su West di Fanny & Alexander. (1)

di Luca Di Tommaso [PDF]

LDT: Vorrei cominciare con il chiederti che cosa vuol dire per te lavorare a teatro sui segni, che cosa sono per te i segni teatrali ed in che modo ci lavori.

CL: Io non parlo mai di segni probabilmente perché intuisco per come usi tu la parola, ne intuisco il carattere molto tecnico, quindi non vorrei banalizzarla. Quello che posso dirti è che quando penso al mio lavoro, che è un lavoro drammaturgico, penso che qualunque questione della scena e qualunque sua manifestazione, dalle luci ai costumi alle parole, ovviamente, alla musica, all’impianto visivo ai gesti, tutto questo fa parte del testo. Io ho un’accezione molto allargata del testo, per me il testo non è l’apparato di parole, appunto, l’organizzazione verbale dei discorsi, la parte verbale dello spettacolo, diciamo. Penso che in West questo si tocchi con mano, perché il linguaggio di questo spettacolo è un linguaggio in cui le parole sono solamente uno dei molti ingredienti; è addirittura un linguaggio scomposto in maniera dicotomica, quasi esemplarmente, in gesti e parole, in questo caso, e quasi i gesti non hanno significato senza le parole e viceversa. Quindi, forse, per me “segno” è qualunque elemento che concorre a costruire il testo drammaturgico di una spettacolo.

LDT: Quindi tu intendi anche la parola “drammaturgia” in senso lato, come composizione delle azioni sceniche, e non soltanto, appunto, come testo verbale?

CL: Sì, composizione delle azioni sceniche. Anche la parola “azione”, allora, allarghiamola, smagliatura della smagliatura. E' un modo classico per me di intendere “drammaturgia”, quasi etimologico: la tessitura delle azioni. Per me l’azione è proprio qualunque accadimento fenomenico che avvenga sulla scena, anche una luce che si accende.

LDT: Colgo l’occasione per chiederti una cosa, visto che hai parlato di accadimento fenomenico... tu sai che “azione” è una parola che rimanda classicamente ad una coscienza che vuole agire e che decide secondo un libero arbitrio e con una certa lucidità di agire. Ma in West, in effetti, da questo punto di vista, di azione forse non si può parlare, nel senso che l’attrice, cioè colei che dovrebbe agire nel senso che ho detto, invece è mossa da altro...

CL: Allora direi che forse è una maniera più complicata del solito, del nostro solito modo di concepire questa parola, “azione”, ma non arriverei a dire che non si può usare, e arriverei a dire che come in tutto il lavoro sull’interpretazione, questa parola è implicata in un rapporto molto forte: la ricerca di un equilibrio costante col suo opposto, anzi non col suo opposto, ma con un suo complementare col quale è in relazione: come attivo e passivo si implicano complementarmente in maniera molto complicata, non esiste attività senza passività in questo spettacolo e i nostri laboratori si basano proprio esattamente su questo, su questa leva costituita dall’equilibrio di due forze concomitanti che concorrono a creare il significato e a dare ragione proprio allo statuto della presenza dell’attore sulla scena. Quindi io parlerei di “azione”, ma allargherei anche in questo caso il suo aspetto.

LDT: E tu credi che la presenza dell’attore in scena sia rafforzata da questo modo di recitare, diciamo di performare, di agire?

CL: Dunque, non lo so se sia rafforzata rispetto a un’idea di attore o di presenza attoriale di altro tipo o comunque generale. Sicuramente questo dispositivo, il dispositivo dell’eterodirezione, è un dispositivo molto particolare che mette l'attore in una condizione abbastanza inusuale e inconsueta e, probabilmente, io me ne sto accorgendo nei laboratori, questo dispositivo diventa un metodo molto forte per liberare da determinate costrizioni. Paradossalmente, perché è il massimo della costrizione... normalmente ci sono molte tecniche per liberare le persone dalle proprie gabbie, ognuno di noi ha delle gabbie, naturalmente... per massaggiare i nodi, le spigolosità delle persone, questo dispositivo mi facilita il compito immensamente, immediatamente toglie una serie di problematiche che invece magari passerei giorni e giorni a sciogliere. Mi sono chiesta perché questo accade... e anche la reazione dei ragazzi è stranissima, perché i ragazzi entrano in questo universo degli ordini e dell'azione-reazione a questi ordini, come se entrassero in qualche cosa… mi viene sempre in mente quello che dice Caillois della vertigine e il gioco…(2) ed è un gioco, sicuramente, un gioco molto serio che provoca la vertigine: in questo accade qualche cosa, come se scendessero dalla giostra quando finiscono di lavorare con gli auricolari. E mi domando perché... forse perché, ne parlavo con Luigi l'altro giorno (3), questo dispositivo enfatizza e acutizza quello che normalmente l'attore dovrebbe richiedere a se stesso, questa sorta di volontà, appunto. E invece, è accoglienza estrema dell'altro e dell'impulso esterno... è un medium l'attore, no? Quasi sempre, qualunque tecnica e qualunque poetica siano in gioco sulla scena. In questo caso è come se si schematizzasse la funzione di medium e non è vero che non c'è volizione… la volizione qui è tutta contenuta nel millimetrico, che poi è gigantesco, spazio di resistenza creativa che l'attore pone. Importante in questo lavoro è che l'attore inventi e reinventi continuamente il contenuto sentimentale di ogni parola e di ogni azione, quindi alla fine il senso è in mano sua. Altrimenti sarebbe una marionetta automatica, nel senso di una specie di robot; e invece, come puoi vedere, non hai per un attimo la sensazione del meccanismo, ma sempre dell'umano.

|

|

Leggi tutto...

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

“Il luogo delle pluralità e delle intersezioni"

Intervista a Marco Palladini su semiotica e critica teatrali.

di Luca Di Tommaso [PDF]

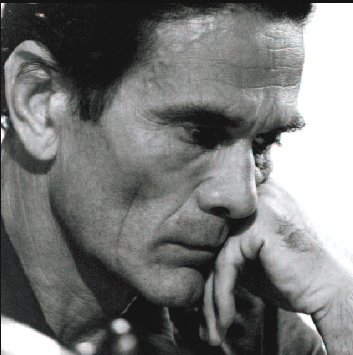

fotografia © Dino Ignani (www.dinoignani.net)

Marco Palladini è scrittore, drammaturgo, regista, performer e critico, attivo in Italia dagli anni '80 nell'ambito del teatro d'autore e di ricerca. Tra i suoi ultimi lavori per la scena Rosso Fuoco (2002), Poesie per un tempo di guerra (2004), Gli angeli ribelli e l'Età oscura (2005), Hudèmata Actàbat - Suite nera (2007), Ho visto le migliori menti – Beat poetry e oltre (2009), Il vangelo secondo Pier Paolo (2010).

Tra le sue più interessanti pubblicazioni teatrali: Destinazione Sade (2006, riedita come ebook nel 2009 in www.cittaelestelle.it), Serial Killer (Sellerio, 1999). Palladini è direttore della rivista on line del Sns “Le reti di Dedalus” (www.retididedalus.it) ed autore del volume critico Teatronauti del chaos – La scena sperimentale e postmoderna in Italia 1976-2008 (Fermenti, 2009).

LDT: Signor Palladini, nel suo recente libro I Teatronauti del Chaos, lei ha raccolto una serie di sue recensioni e testi riferiti all’ultimo trentennio della scena teatrale italiana: un lungo itinerario che racconta l’assidua frequentazione e traduzione in scrittura del linguaggio teatrale. Questo periodo è stato caratterizzato tra l’altro dalla nascita, dallo sviluppo e poi dal declino di una disciplina, la semiotica teatrale, che oggi pare piuttosto assopita, almeno nel nostro paese. Potrebbe raccontarmi come ha letto e vissuto questa parabola, lei che tra l’altro ricorda, in chiusura del suo libro, un teorico dei linguaggi come Maurizio Grande?

MP: Dal mio libro si dovrebbe capire che la mia scrittura critico-narrativa sul teatro è sempre stata asistematica, idiosincratica, ipersoggettiva, dunque del tutto estranea agli accademismi o agli ‘scientismi’ tassonomici e strutturalistici. Ciò precisato, non posso o voglio escludere che la mia ‘sensibilità’ di scrittore sia stata influenzata anche dalla semiologia, in quanto arte di investigazione e di decifrazione multipla dei segni. Nel mio background c’è sicuramente pure questo, come libera disposizione e attitudine a servirsi di vari input disciplinari per produrre sintesi di scrittura e di intelligenza critica, espressivamente efficaci e oltre l’orizzonte dell’ovvio e delle considerazioni cronachistico-notarili. Ma pure qui una precisazione: diceva Gianfranco Contini “non esiste la critica, esistono i critici”. Del pari, potrei dire non esiste la semiologia, esistono i semiologi. Non a caso, Umberto Eco commemorando giusto trent’anni fa la scomparsa di Roland Barthes, avvisava che egli non lasciava allievi né un ‘metodo’ insegnabile e replicabile, perché il metodo era lui stesso, la sua inimitabile capacità di ‘vedere’ segni (non visibili o incomprensibili ad altri) e di tramutarli in reti conoscitive complesse, in microsistemi gnoseologici che arricchivano, in forme talora impensabili e sorprendenti, la nostra percezione interculturale del mondo. Potrei, allora, supporre che se la semiotica teatrale, come lei sostiene, oggi langue, è perché mancano dei semiotici all’altezza, col talento di autosorprendersi e di sorprenderci.

Lei accenna alle pagine che nei Teatronauti io riservo a Maurizio Grande, ma non le sarà sfuggito che io lo ricordo attraverso un’attività, quella di drammaturgo, che i suoi colleghi universitari reputavano (e tuttora reputano) minore, secondaria, sviante. Mentre per me è proprio attraverso un ‘segno’ apparentemente periferico che riesco a risalire al ‘punctum’ (vedasi Barthes) di un soggetto, al cuore del suo problema intellettuale. Nella fattispecie il conflitto profondo e, per lungo tempo, inconscio tra una giovanile vocazione creativa e un’attività teorica e semiotico-psicanalitica (du côté de Lacan) professional-accademica. Non casualmente individuo nella pratica delle ‘riscritture’ il modo in cui Grande, a mio avviso, cercò di trovare una soluzione al conflitto endogeno tra lo studioso e l’autore. Che ci sia poi riuscito, ciascuno può giudicare da sé.

Per concludere, mi sembra di poter dire in generale che discipline come la semiologia, lo strutturalismo, l’ermeneutica, la linguistica hanno corrisposto ad una fase matura (Deleuze avrebbe detto ‘esausta’) del Moderno (la metà del ’900), ancora di deriva tardo-illuministica e ancora intrisa della pretesa ‘enciclopedica’ di poter dare una ‘regola’ conoscitiva-statutaria al mondo. Oggi, nella ipermodernità del XXI secolo tali pretese totalizzanti si sono rivelate delle mere illusioni, la globalizzazione ‘caosmotica’ e l’intreccio puntiforme delle culture non consentono più di alimentare l’idea di una ‘epistéme’, di una egemonia macroculturale oggettivistica e sistematica.

Ciò non toglie, per rimanere all’ambito che ci preme, quello teatrale, che degli acuti indagatori dei segni (e dei sogni) della scena in Italia continuino brillantemente ad operare (i primi nomi che mi vengono in mente sono di figure amiche quali Antonio Attisani, Valentina Valentini, Franco Ruffini). Mancano, però, i giovani semiotici? È vero, ma è tutto questo paese che invecchia e non si rinnova, non c’è un vero ricambio generazionale. Vedremo, forse basta saper aspettare.

|

|

Leggi tutto...

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

“Critica/cronaca.”

Intervista a Giulio Baffi su critica e semiotica teatrali (1)

di Luca Di Tommaso [PDF]

Giulio Baffi è critico teatrale alla redazione napoletana della Repubblica, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, Direttore artistico del Festival Benevento Città spettacolo, fa parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Eduardo De Filippo e della Fondazione Città Spettacolo, dirige la Collana Teatro della Guida Editore. Ha fatto parte del CdA del Teatro Stabile di Napoli, è stato docente di Storia e Tecnica della Regia all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Ha fatto parte del Centro Teatro Esse, ha collaborato con la Nuova Compagnia di Canto Popolare ed ha diretto il Teatro San Ferdinando di Napoli. E' stato titolare della rubrica di critica teatrale de l'Unità e de il Giornale di Napoli, ha creato diretto il periodico di spettacolo Noi a teatro, ha collaborato e collabora con periodici e riviste specializzate quali Sipario, Stilb, Rivista del Cinematografo,Ridotto, Histryo, La voce della Campania, Itinerario, Napoli City . E' autore di pubblicazioni su vari argomenti dello spettacolo, ha ideato e curato numerose trasmissioni radiofoniche e televisive, rassegne teatrali e festival, ha realizzato mostre su aspetti e personaggi del teatro tra cui "Il Mito del palcoscenico" mostra permanente allestita nel ridotto del Teatro San Ferdinando di Napoli e "Nino Taranto ha 100 anni" in esposizione permanente al Palazzo Paolo V di Benevento.

LDT: Allora Giulio, la semiotica teatrale è nata tempo fa con in seno una polemica con ciò che dovesse costituire il suo oggetto, se il testo verbale, quindi i copioni, i drammi, oppure quello che in semiotica viene chiamato testo spettacolare, quindi lo spettacolo, il fatto teatrale di per sé, scenico. Dalle nozioni di base che ho, mi pare che anche la storia della critica teatrale abbia vissuto un contrasto al suo interno, che ci sia stato un passaggio a un certo punto, da uno studio più rivolto all'aspetto verbale, a quello più rivolto all'aspetto scenico, a un certo momento della sua storia. Te ne chiedo conferma, e se così, quando è avvenuto il passaggio?

GB: Il passaggio è stato lento e non indolore. Diciamo che nella prima metà degli anni '50 ha avuto sempre una critica attenta al testo. Se andiamo a ritrovare degli scritti di Spaini, o un primo Monticelli, o a Napoli di un Stefanile, troveremo un'attenzione assoluta al testo, cioè il teatro è analisi del testo, analisi di riferimento della sintassi letteraria, che poi viene rimodellata l'analisi rispetto all'attore, in qualche caso, in qualche modo al gesto dell'attore, per alcuni attori più forti, più decisi. Su Napoli Viviani, o De Filippo, dove il tono della voce, ma sempre legata alla battuta. La complessità della messa in scena non esce quasi mai. Attraverso questo articoli, noi non vediamo lo spettacolo. Vediamo l'attore che ci dice delle cose, ci viene stato raccontato per filo e per segno il passaggio logico o tematico. Racconto dettagliato, a volte fastidiosamente, della storia, analisi di come la storia viene scritta, se ascendente o vicina a Pirandello o più così più colì. E basta. Questo è lo spettacolo di cui la critica nei primi anni '50 dà conto al lettore. Perché poi da qualche altra parta uscivano fuori tutte le notazioni di cronaca, le presenze, le assenze, i comportamenti del pubblico facevano parte della cronaca mondan-culturale dei giornali. A metà degli anni '60 il teatro comincia a muovere qualcosa che non era stato pensato. L'italiano si sprovincializza, anche grazie alle operazioni che sono partite per opera anche del Piccolo Teatro di Milano. Comincia a guardare l'Europa, a guardare fuori e tutto questo provoca naturalmente l'esigenza di un confronto, un raffronto differente, nel vedere in una maniera un po' diversa. Come sempre, anche in questo caso i nodi estetici e i nodi storici si incastrano perfettamente. Arriviamo alla fine degli anni '60, col '68, e tutto viene rimescolato, viene rimescolata l'attenzione, viene evidenziato anche un comportamento, una risposta sociale. In Italia, in particolare, il panorama viene smosso dalle messinscene di Strehler, di Squarzina, di questa quantità di registi che mettono in scena spettacoli diversi dal solito... e nel frattempo si incomincia ad ascoltare la voce di un teatro che viene da fuori. E la punta forte, la punta di diamante, è il Living Theatre. Quando esso arriva in Italia, in particolare a Napoli, crea uno sconvolgimento nel pubblico perché la critica non è attenta, non coglie immediatamente questa cosa. La coglie Paolo Ricci, che su l'Unità era particolarmente attento a un ruolo sociale del teatro. Il Living arriva a Napoli chiamato da un gruppo universitario, quindi è chiaro che è un pubblico più giovane, più disponibile a vedere qualcosa di nuovo. Accadono anche comportamenti strani nel pubblico, strani rispetto alle abitudini. Il pubblico coglie l'invito a partecipare emotivamente e fisicamente, e questa è un'assoluta novità. Quindi chi scrive sui giornali coglie questa novità e anche l'anomalia della scrittura, l'anomalia della messinscena, in qualche modo è invitato, è costretto, intuisce che bisogna dire qualcosa di differente. Non va bene, non basta dire soltanto "il teatro". Sulla scia del Living, arrivano a Napoli anche altre compagnie teatrali. La compagnia dello Scenoir francese ad esempio, che ha sempre un carattere, un segno fisico molto forte. Nel frattempo si comincia a smuovere la ricerca teatrale, tutto quel grosso nucleo che cerca un nuovo linguaggio, accentua il lavoro del corpo. Accentuando il lavoro del corpo, l'attenzione dello spettacolo deve cambiare necessariamente angolazione. Quella fu una stagione di particolare interesse, perché tutto il lavoro del superamento della ricerca teatrale, sul superamento del linguaggio-parola a vantaggio del linguaggio-corpo provoca poi una generazione di attori analfabeti della parola e quindi la necessità di un recupero di questa capacità attoriale. E' difficile, alcuni studiano, altri ancora spingono avanti i vecchi attori di parola che diventano maestri nei pregi e nei difetti. Nel frattempo la critica incomincia a leggere lo spettacolo come rappresentazione sulla scena, s'incomincia a dar conto di ciò che accade, di cosa è la scenografia, di come sono i costumi, le musiche, di perché sono così piuttosto che in un altro modo, di come gli attori occupano, si muovono all'interno di un palcoscenico. Pian piano, impercettibilmente, una generazione di critici più giovani, avverte l'esigenza del racconto del teatro, dello spettacolo, e allarga l'attenzione. Anni in cui Carmelo Bene compie il suo percorso, sconvolgendo gli equilibri estetici del teatro italiano. A Napoli in particolare sono anni in cui il teatro ti ricerca fa passi importanti. È punto di riferimento nazionale. Il teatro di ricerca di Napoli e Roma compie percorsi di ricerca forti, altrove molto meno. Perché altri gruppi di ricerca forti sul linguaggio differente non se ne trovano. Questo naturalmente porta tutto a un rimescolamento forte in materia d'attenzione, nel dar conto alla rappresentazione.

|

|

Leggi tutto...

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

La parola e il suo doppio. Elogio del silenzio

di Luca Di Tommaso [PDF]

POZZO […] (Pausa, voce spenta) Ecco come vanno le cose su questa porca terra.

(Lungo silenzio)

Samuel Beckett

Di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere.

Ludwig Wittgenstein

In principio era il silenzio.

O comunque un verbo assai taciturno, che sapeva il fatto suo, ma che non lo urlava. Semmai, lo sussurrava.

La parola, come il conscio di Freud, è soltanto la punta dell’iceberg. Già lo insegnava Amleto: tutto il resto è silenzio.

* * *

L’elogio del silenzio è un elogio che nega il suo tema affermandolo.

Devo dunque partire da questo presupposto nella mia scrittura, e suggerirlo al lettore per la sua lettura. Siamo nell’ambito di un piacevole paradosso: parleremo di qualcosa che si dà nel non parlarne.

Comincerei così:

Simile e dissimile all’essere aristotelico, il silenzio si dice e non si dice in molti modi.

* * *

Silenzio è negazione del frastuono. Frastuono è negazione dell’ascolto. Silenzio è affermazione dell’ascolto; precondizione necessaria e sufficiente indizio, per l’orecchio, ad attendersi qualcosa come una vibrazione dal mondo.

Amico del silenzio è il mormorio, unico, grande, puntuale, discreto, potente, suasivo veicolo d’umori e informazioni; principe fra i media, esso è origine e coronamento d’una comunicazione inattuale ma autenticamente umana: porta a porta, Eustachio ad Eustachio, lingua a timpano, fievole ponte di voci, luogo di crescita dell’essere umano, animale d’ascolto, abitante ed ospite del (g)lobo terrestre.

Nemico del silenzio è il rumore, unico grande, diffuso, banale, affastellato, ovvio ma disarticolato, e indistinto, vibrare di onde confuse: di lunghezza incongrua ed incommensurabilità reciproca.

Così nei bar, dove la Tv-sottofondo frammischia le sue protesi sonore a quelle disattente di svariate bocche, che le scavalcano di passaggio, e senza accorgersene. Così nei ristoranti e nelle trattorie, dove la scatola parlante diviene muta a furia di blaterare, dove lo spazio rumoristico che essa disegna diviene portoapprodo di solitudini diffuse, e dove la miscela dei sapori e degli odori si fa complemento d’una vaga sonnolenza acustica.

L’ha suggerito Umberto Eco di recente. La contemporaneità mette in atto una strategia che, parafrasando Wittgenstein, potrebbe descriversi così: di ciò di cui non si può parlare, si deve parlare moltissimo d’altro.

* * *

Ogni vera simbiosi s’avvera come tacita intesa.

Al primo appuntamento raramente ci si guarda negli occhi, senza parlare e raccontare di sé. Al secondo si è forse un po’ meno impacciati e le labbra si chiudono già meno a disagio. Difficilmente, comunque, mi è riuscito di stare con l’altra persona completamente a mio agio, senza passare per il racconto di sé, per un morbido chiacchierare. E in linea di massima, quando mi è capitato di amare, l’ho capito anche dal fatto che riuscivo, con lei, a condividere il silenzio.

* * *

Si fa silenzioso il linguaggio deprivato di oralità. Disattivato il muscolo linguale, ecco riattivarsi quella lunga catena di gesti-segni che l’intelligenza umana dei sordi ha saputo, nella storia, elevare al rango di codice linguistico. Il linguaggio dei segni è vera e propria lingua, contrariamente a quanto la nostra tradizione fono-centrica ha troppo a lungo sostenuto e continua in parte a sostenere, incapace di vedere voci.

Oggi, il curioso che si reca a visitare o s’impegna a frequentare la “cultura sorda”, ha la fortuna d’incontrare una diversità che, come tutte le altre, cessa di essere un handicap non appena le vengono restituite le sue doti legittime e la sua meravigliosa capacità di esprimere il mondo e l’uomo da una prospettiva insolita.

Ecco le mani riappropriarsi della loro manualità, eccole coadiuvate da avambracci, braccia e spalle. Ecco il movimento linguistico coinvolgere le spalle il collo il capo. Ecco la parola prender corpo nella mimica di un viso restituito a un’espressività quasi eccessiva. Ecco gli occhi dilatarsi e socchiudersi sotto sopracciglia iper-elastiche. Ecco quindi tutto un tronco sostenersi sulla disinvoltura solida delle gambe, che si fanno colonne di un gioco scenico proiettato sul busto dalla percezione altrui.

(Ma c’è silenzio e silenzio, anche nel linguaggio dei segni: se un sordo è già teatrante quasi per ‘natura’ agli occhi degli udenti, e un napoletano udente è già plateale di per sé, il sordo napoletano è infine il non plus ultra della teatralità, con sommo piacere, e riposo, delle orecchie.)

Eccolo, quel corpo, ricomporsi in un segnato visivo-gestuale vicino tanto alla bipedia che ci libera dal quadrupede che è in noi, quanto alla primordiale e tutta umana necessità d’esprimersi in figure simboliche che trascendano l’immediato contesto dell’azione.

Quando cominceremo a non chiamare “disabili” coloro che sono diversamente abili, potremo godere del loro silenzio come si gode, da infanti, cioè senza parole, dei primi abbagli del mondo e dei suoi linguaggi.

|

|

Leggi tutto...

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

“Ottiche parziali”.

Intervista a Valentina Valentini su semiotica e teatro oggi. (1)

di Luca Di Tommaso [PDF]

Valentina Valentini insegna arti performative e arti elettroniche e digitali presso il dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo dell'Università "La Sapienza" di Roma. Ha dedicato vari studi storici e teorici al teatro del Novecento, tra cui ricordiamo La teoria della performance (1985), un ampio studio dedicato alla ricostruzione delle prime messe in scena di Gabriele D'Annunzio, Il poema visibile (1993). Le sue più recenti pubblicazioni riguardano uno studio su attore, arti visive e nuovi media in rapporto alla scena teatrale internazionale Mondi, corpi, materie. Teatri del secondo Novecento (2007). Tra i suoi contributi più semiotici un approfondito studio in due volumi alle interferenze fra teatro e nuovi media, dal titolo: Teatro in immagine (1987). I. Eventi performativi e nuovi media & II. Audiovisivi per il teatro. Di recente pubblicazione le due antologie Le pratiche del video e Le storie del video, Bulzoni, Roma 2003.

LDT: Ti chiedo di trarre un bilancio della “stagione” semiotica-teatrale alla luce delle più recenti acquisizioni della semiotica generale e di soffermarti sui limiti principali e sulle prospettive più promettenti.

VV: Il teatro come disciplina dello spettacolo e non del dramma letterario, è venuto alla luce tardivamente, verso la fine degli anni sessanta: prima era subalterno e sotto lo scudo protettivo della storia dell’arte, delle letterature straniere, o era un sottogenere della letteratura italiana. Affermare la specificità del teatro in quanto spettacolo, evento impermanente, effimero, ha significato affermare la sua debolezza.

Come rilevavo in Dopo il teatro moderno,(2) gli studiosi che negli anni ‘80 si sono impegnati per fondare una scienza del teatro – la semiotica –, hanno dovuto affrontare la natura del rapporto fra testo letterario e spettacolo. Il merito degli studi di Ruffini, Serpieri, Jansen, De Marinis (3) è stato quello di aver portato l’attenzione sulla polarità – testo: immutabile, persistente, tramandabile – e spettacolo – evento unico e irrepetibile –, proponendo di includere nella categoria di testo, non più solo il testo letterario, ma anche le altre materie espressive di cui si compone lo spettacolo teatrale. In questi anni si scontravano le tesi di “spettacolisti” e “drammaturgisti” che consideravano fonte primaria dell’evento teatrale, il testo drammatico, “fabula agenda”, nei cui confronti lo spettacolo è la“fabula acta”. (4) In una posizione di equidistanza fra le due tesi, si poneva Pagnini nel 1980 (5) nel rifiutare l’idea che il testo drammatico sia una invariante rispetto allo spettacolo e nel porre come oggetto d’analisi la rappresentazione scenica, “unica e globale manifestazione teatrale”, anche se istituiva una disparità fra testo scritto e spettacolo, l’uno infinito e l’altro finito. La nuova scienza del teatro come spettacolo, che gli studi semiotici contribuirono a rafforzare, considerando il testo letterario destinato a dissolversi insieme agli altri testi parziali, rivendicava l’autonomia e la primarietà dello spettacolo, nei cui confronti il testo letterario è ridotto al rango di copione, che può anche manifestarsi come didascalia, descrizione condensata, contrassegno metatestuale del genere drammatico. Il destino del testo letterario sarebbe quello di ritestualizzarsi – come riscrittura – nella dinamica delle interferenze dei singoli testi che compongono lo spettacolo. Keir Elam (6) sosteneva invece la reciproca autonomia fra testo drammatico e spettacolo, in quanto appartengono a campi semiotici diversi, la cui relazione è di tipo intertestuale.

In un successivo intervento su «Versus», Testo scena:drammaturgia dello spettacolo e dello spettatore (7) Franco Ruffini propone il concetto di drammaturgia dello spettacolo, differente dalla drammaturgia del testo letterario in quanto tiene legate tutte le componenti: della scena, che è un concetto e un termine che è passato nel vocabolario del teatro.

Conquistare la specificità e l’autonomia dal genere drammatico, affermare la natura evenemenziale dello spettacolo, il suo esistere qui e ora nell’incontro dal vivo in un luogo specifico, di attori e spettatori, il suo darsi come occorrenza pluricodica, per cui il testo letterario contribuiva alla pari con gli altri codici, anzi passava in secondo piano rispetto ai linguaggi non verbali, ha comportato una vera e propria rivoluzione nelle teorie e nelle pratiche del teatro.

LDT: Tu hai a lungo studiato il problema della descrizione e della documentazione (specialmente audiovisiva) del teatro; quali riflessioni proporresti oggi per delineare un metodo complessivo della documentazione audiovisiva in vista dell’analisi semiotica?

VV: Il teatro ha incominciato a utilizzare i media audiovisuali nel momento in cui si è trovato nella necessità di elaborare dei metodi rigorosi di analisi. Ho affrontato tali questioni nello studio in due volumi Teatro in immagine (1987), Eventi performativi e nuovi media (I) e Audiovisivi per il teatro (II). (8)

Ci si interrogava sul motivo del ritardo degli studi teatrali: è la sua non persistenza, la causa prima della sua inconsistenza analitica, insieme alla sua eterogeneità, il suo comprendere classi di oggetti diseguali. Alla ricerca di uno statuto scientifico che difendesse la sua differenzialità da altri media, primo fra tutti la letteratura, il teatro in quanto spettacolo pagava con l’inconsistenza come oggetto d’analisi, questa conquistata identità: si guadagnava il soggetto del discorso ma si doveva superare l’ostacolo della sua intrattabilità come testo analizzabile. In questa prospettiva, studi semiotici, fondazione della disciplina e statuto del documento audiovisuale hanno proceduto in parallelo.

Il problema della legittimità di ricostituire, mediante particolari procedure analitiche, l’oggetto spettacolo nella sua completezza, ha costituito una tappa importante nel processo di fondazione scientifica degli statuti teorici del teatro, ricostruzione storica dello spettacolo e ricostituzione testuale. Gli studi semiotici affrontavano questo problema: elaborare le procedure metalinguistiche attraverso cui è possibile rendere disponibile lo spettacolo come oggetto d’analisi, i sistemi di descrizione e trascrizione, capaci di tradurre in linguaggio verbale (descrizioni) o notazionale (trascrizione) lo spettacolo teatrale, o di trasporlo mediante registrazione audiovisiva. Gli spettacoli visuali e gestuali del nuovo teatro (Wilson, Grotowski, Foreman) ponevano con urgenza la necessità agli studiosi di individuare nuovi sistemi di descrizione (esempi in tal senso, Stefan Brecht, le cui analisi degli spettacoli di Wilson sono frutto di un visionamento reiterato e ravvicinato dello spettacolo, che dimostra però l’inadeguatezza del linguaggio verbale). Era il nuovo teatro con la scrittura di scena/performance text che richiedeva approcci critici e analitici differenti rispetto al passato. La raccolta sistematica di dati mediante rilevamenti e osservazione diretta, diventava l’unica via d’accesso per penetrare l’universo di segni dello spettacolo. Né si poneva un conflitto di supremazia fra prospettiva storica (ricostruzione) e semiotica (ricostituzione testuale), bensì di integrazione. In quest’ottica il documento audiovisivo era chiamato a colmare le quote d’assenza dello spettacolo. Marco De Marinis assegnava alla registrazione audiovisuale il ruolo di documento principe, capace di rendere parzialmente presente lo spettacolo.

La documentazione audiovisuale, si affermava, non sostituisce la descrizione verbale, in quanto conserva una traccia analogica: il corpo e la voce dell’attore, azioni, sguardi, spazio, il repertorio della paralinguistica che l’immagine e il suono conserva che non rimanda ad altro, ma alla cosa che è stata concretamente e materialmente in quel luogo. Inoltre, l’analogia percettiva del documento audiovisuale con lo spettacolo era giustamente contestata dalla semiotica pragmatica che dava valore al soggetto dell’enunciazione, ai fenomeni intensivi e emozionali.

|

|

Leggi tutto...

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

Sintomatologia dell'attore.

Appunti da un laboratorio sul “teatro a tempo di musica” condotto da Giancarlo Sepe.

di Luca Di Tommaso [PDF]

Giancarlo Sepe inizia giovanissimo la sua attività teatrale formando una sua compagnia ed allestendo testi comici del teatro russo e di narrativa contemporanea italiana e straniera. Sono moltissimi gli allestimenti di autori italiani e stranieri che ha curato nel corso della sua carriera registica, tra i più importanti: Williams, Brecht, Sartre, Vitrac, Gogol, Fonvizin, Jarry, Weiss, Pirandello, Fabbri, Cechov, Ibsen, Arrabal, E. De Filippo, Lorca, Strindberg, Rosso di San Secondo, Euripide. Nel 1972 fonda il Teatro La Comunità e dopo 10 anni di lavoro di ricerca e di laboratori teatrali raggiunge il successo con la Triade In Albis, Zio Vania, Accademia Ackermann. Tra i suoi ultimi spettacoli, Morso di luna nuova vince il premio “Le Maschere” per la miglior regia.

L’uomo che non ha musica dentro di sé

e non si emoziona per l’intreccio di dolci suoni

è portato all’intrigo, all’inganno e al tradimento

Shakespeare, Il mercante di Venezia.

Il laboratorio “Il teatro a tempo di musica” che Giancarlo Sepe ha tenuto durante le due settimane a cavallo tra novembre e dicembre 2010 al Teatro Comunale di Caserta è stata per me un’esperienza cruciale, come attore, come intellettuale, come uomo. In tempi bui per la cultura e per il teatro, un momento formativo di questo spessore fa onore a chi l’ha voluto, a chi l’ha sostenuto e a chi l’ha tenuto. (1)

Giancarlo Sepe è stato uno dei protagonisti del teatro di sperimentazione a partire dagli anni ’60 quando, dodicenne, come ci ha raccontato, era talmente piccolo che al di là del bancone la cassiera non vedeva nessuno e si chiedeva di chi fosse quella manina con i soldi del biglietto. Era già di allora la spinta di immergersi nel teatro da capo a piedi, immaginarsi parte di quella scena, oltre e piuttosto che di quella platea.

Anche se non è possibile riportare gli insegnamenti di un maestro sulla carta, perché il maestro ti insegna innanzi tutto una condotta che non è trascrivibile, che passa dagli sguardi e si trasmette nelle prossimità o nelle lontananze dei corpi, è bello ripensare con la scrittura a quei giorni, per darne ad altri testimonianza e perpetrarne il succo.

Col senno di poi, mi pare di poter presentare quel lavoro come contraddistinto da alcuni principi fondamentali e poi da una precisa metodologia di lavoro. Non prima di aver reso conto, però, del valore politico, in senso lato cioè in senso vero, che Sepe ha voluto attribuire al nostro incontro.

Presupposti. Il teatro come forma di impegno sociale

Il pedagogo Sepe non ha nulla da invidiare al regista. La sua voglia di comunicare e lasciare un segno in chi oggi si trova a raccogliere il testimone della sua generazione, è chiara già dal modo in cui ci dispone nello spazio. Siamo in uno stanzone ampio e luminoso, tutti seduti vicino alle pareti, con dei quaderni in mano. Sepe siede a un banchetto al centro di un lato del quadrato, vicino a lui un tecnico audio che ci accompagnerà per tutto il tempo con le musiche suggerite dal maestro. Sembra di essere tornati a scuola.

Quasi tutta la prima giornata e buona parte delle altre, il lavoro consiste nel prendere appunti, riflettere e discutere. Ascoltare musiche, commentarle, analizzarle, sentirle. Dal posto, innanzi tutto. Vengono poi gradualmente le improvvisazioni, gli esercizi al centro della stanza, che diventa la nostra scena. La pratica ci si presenta strettamente imparentata con la teoria, è anzi questa che introduce quella.

Siamo invitati a vestire abiti quotidiani, scarpe coi tacchi e gonne per le donne, pantaloni che non siano tute e scarpe non da ginnastica per gli uomini. Bisogna abituarsi già dalla prove alle condizioni che vivremo nella scena.

E’ grande l’insistenza di Sepe, non tanto il primo giorno ma soprattutto i giorni centrali, quelli caldi del laboratorio, sulla valenza rivoluzionaria e sovversiva del fare teatro. Il teatro è per Sepe non una forma di impegno sociale, ma la forma più dinamica e più foriera di cambiamenti. Il teatro punta sull’attimo, perciò sono così posticce le sue riproduzioni audiovisive. In quanto effimero, il teatro è la forma d’arte meno controllabile. Bisogna approfittarne, ci dice.

Oggi c’è grande crisi teatrale, quantitativa e qualitativa. Negli anni ’70 l’offerta teatrale romana, ad esempio, era enorme. Il teatro di sperimentazione era davvero prepotente. Tutti facevano teatro. C’erano a Roma 60 o 70 spettacoli al giorno. Oggi nulla di tutto ciò.

Sepe ci invita a non imitare i canoni correnti, a non piegarci ai gusti del pubblico. Il pubblico vuole restare ciò che è. E’ necessario fare, senza scendere a compromessi. Riprendete testi vecchi e reinventateli. Fate gruppo e fate, ci dice Sepe. Annusatevi, sceglietevi, legatevi gli uni agli altri, saldatevi a un territorio. Partite da uno scantinato, come ho fatto io 40 anni fa, invitate amici e parenti per cominciare. E’ troppo costoso lavorare in cinque? Cominciate dai dialoghi, dai monologhi. Cominciate pure dalla strada, dal salotto di casa. E’ così che si inizia. Bisogna avere un’anarchia dello spazio teatrale. Negli spazi convenzionali non si crea nulla di nuovo. Bisogna avere coraggio.

|

|

Leggi tutto...

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

Teatralità ed estraniamento del saluto nazista in The Dictator di Charlie Chaplin. (1)

di Luca Di Tommaso [PDF]

0. Considerazioni preliminari

In questo saggio mi propongo di condurre l’analisi dell’estraniamento del saluto nazista nel film The Dictator (Chaplin, 1940). Dico “estraniamento” in senso pienamente brechtiano, perché si tratta di un’opera analizzabile con gli strumenti concettuali elaborati da Brecht (la Verfremdung come modo di partecipazione critica al mondo della Storia) e contestualizzabile in un dominio intertestuale dell’opera brechtiana dove spiccano drammi come Furcht und Elend des dritten Reich (1938), Der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui (1941) e Schweyk im zweiten Weltkrieg (1944). (2)

Eviterò di affrontare tutta una serie di questioni teoriche circa la gestualità generale, cinematografica e teatrale e i problemi legati alla metodologia descrittiva e analitica. Si tratta di temi troppo importanti per affrontarli qui e, per quanto sia problematico scrivere sul gesto senza chiarire preliminarmente in cosa si distingua dal movimento, dall’atto o azione, e perché lo si descriva in un modo piuttosto che in un altro, tutto questo mi porterebbe troppo lontano.

Mi limito a segnalare che la prospettiva nella quale mi muovo, dal punto di vista tanto teorico che metodologico, è quella semiotica. Ora, anche in semiotica c’è un’ampia ed eterogenea gamma di approcci e metodologie per lo studio della gestualità. Anche da questo punto di vista, non potrò andare a fondo; rimando però a una serie di studi per me di riferimento imprescindibile. (3)

1. Il gesto del saluto nazista prima e fuori del film

Il saluto nazista (4) aveva un valore augurale per la salute di Hitler (“saluto” viene da “salus iuvare”, “augurare buona salute”) e costituiva segno di lealtà verso di lui, infatti veniva chiamato anche “Hitlergruß” ("saluto di Hitler") ed effettuato esclamando “Heil Hitler!” (“Salute Hitler!”), anche quando non era rivolto specificamente al Führer. Durante i comizi e le manifestazioni era anche accompagnato dall'urlo ritmico della folla “Sieg Heil!” (“Salve vittoria!”).

Il “deutscher Gruß” ha origini classiche, forse rintracciabili nel “saluto romano” (cfr. il dipinto di Jacques Louis David Il giuramento degli Orazi). Hitler e Himmler preferivano pensarlo radicato nell’antica tradizione popolare germanica: secondo la versione nazista della teoria ariana, anche i sovrani dell'antica Roma provenivano dall'Europa del Nord; così, dal loro punto di vista, era come aver riportato il saluto da Roma alla Germania. In ogni caso, il gesto realizzava una fondamentale continuità fra antico e moderno, in linea con l’ideologia continuista del nazismo per cui la razza ariana era legata ai suoi antichi antenati dal sangue e dalla “ferrea legge della natura”. (5)

Del saluto nazista più famoso, quello effettuato col braccio teso, esiste una variante spesso praticata da Hitler (e da Hynkel nel film di Chaplin). Nel prosieguo del saggio indicherò così i due gesti: 1) “Gesto teso”: braccio teso in avanti, mano in linea con braccio e avambraccio, palmo verso la terra; il tutto con angolo di 90° rispetto al busto (o poco più ampio); 2) “Gesto molle”: il braccio accenna il Gesto teso, ma l’avambraccio si ripiega all’indietro, la mano non è in linea né con il braccio né con l’avambraccio, palmo verso l’alto, dorso tendenzialmente parallelo al terreno. (6)

Le due varianti non hanno lo stesso significato, perché il gesto molle è più morbido, meno spigoloso nella forma e meno brusco nel movimento: esprime una forza e un’aggressività minori. Inoltre a compierlo era solo Hitler, cioè il capo assoluto, colui che non doveva salutare nessuno, se non se stesso. Lui che deteneva il potere maggiore e la forza suprema non era tenuto a manifestarli; al contrario, per salutarlo dal basso era necessario esprimere una forza e un’aggressività estreme.

2. Il gesto del saluto nazista nel film

Eviterò di soffermarmi sulla trama e sul film in generale, dal momento che si tratta di un’opera estremamente conosciuta e diffusa; ma prima di arrivare al gesto, occorre contestualizzarlo nell’ambito di una strategia filmica globale.

La strategia che mi interessa di più è quella utilizzata per mettere in ridicolo il Nazismo, i suoi costumi, i suoi simboli ecc.; una strategia che definirei delle storpiature. Eccone degli esempi (la freccia indica la trasformazione parodica dall’elemento originario a quello risultante). Storpiature di simboli: svastica → doppia croce (è ovunque: sui muri, per le strade, sulle uniformi; durante il colloquio Napaloni/Hynkel, 1h32’, è anche sul secchio dell’immondizia); aquila nazista → aquila con lingua da fuori. Storpiature di nomi dei paesi: Germania→ “Tomania”; Italia → “Bacteria”; Österreich → “Osterlich”. Storpiature di nomi di persone: Göbbels → “Garbitsch” (“minister of interior”; il nome sembra quasi una crasi tra “garbage” e “rubbish”, sinonimi inglesi per “spazzatura”); Benito Mussolini → “Benzino Napaloni” (un nome assonante con “Napoleone” e “Napoli”); Göring → “Herring” (“minister of the war”; contrariamente alla sua etimologia tedesca, “Herr” = “signore”, Herring è un bamboccione che si giustifica ripetendo “banana” quando combina un guaio, 20’, e rimane in mutande quando ne combina un altro, 1h23’); Adolph Hitler → “Adenoid Hynkel”; Führer → “Fui”. (7)

Se sono parzialmente diversi gli obiettivi specifici di ciascuna storpiatura, il loro fine globale è la ridicolizzazione per abbassamento: dall’irraggiungibile-mitico al tremendamente terreno, spesso caratterizzato come grottesco ritorno del basso corporeo e messa a nudo delle parti intime (cfr. le mutande di Herring, la sua invocazione della “banana”, e le cadute a terra di Napaloni e Hynkel). (8)

Il saluto nazista viene storpiato in modo talvolta analogo; ad esempio lo “Heil” di “Heil Hitler!”, la frase che accompagna il Gesto teso, viene pronunciato con il fonema /e/ di /heil/ invece che con il fonema /a/ di /hail/ (come vorrebbe la corretta pronuncia tedesca). Risultato: si imparenta il solenne omaggio al capo indiscusso con il confidenziale “Hey” di sapore americano (e quindi nemico).

Ma il trattamento riservato al gesto non sempre obbedisce alla stessa logica di ridicolizzazione, come vedremo ora più in dettaglio.

|

|

Leggi tutto...

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

"Come nasce il gesto... Democrazia e libertà del corpo"

Intervista a Virgilio Sieni (1)

di Luca Di Tommaso [PDF]

Virgilio Sieni è uno dei massimi esponenti della danza contemporanea in Italia. La sua attività teatrale degli ultimi anni include spettacoli importanti come Tristi Tropici dall'omonimo libro di Claude Lévi-Strauss e L'ultimo giorno per noi, dal “De Rerum Natura” di Lucrezio. Recente e frequente è anche la collaborazione con il filosofo Giorgio Agamben, che attribuisce al lavoro di Sieni un'ulteriore importante levatura teorica. Sieni ha ottenuto nel 2011 il “Premio Ubu Speciale” e il Premio “Lo Straniero”, anche in ragione della sua attività di ricerca coreografica con interpreti non professionisti. Per maggiori informazioni: http://www.sienidanza.it/.

|

|

Leggi tutto...

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

Segni e identità femminile in Pasolini traduttore dell’Antigone e dell’Orestiade

di Augusto Ponzio [PDF]

Augusto Ponzio è professore ordinario di Filosofia del linguaggio all’Università di Bari.

Ha diretto dal 1981 al 1999 l’Istituto di Filosofia del linguaggio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, è stato il direttore del Dipartimento di Pratiche Linguistiche e Analisi dei Testi della stessa Università. Ha diretto la collana “Teoria del linguaggio e della letteratura” della Dedalo (Bari) e, con Ferruccio Rossi-Landi, la rivista “Scienze umane”. È stato condirettore della rivista “Lectures”, fondata da Vito Carofiglio. Ha contribuito come curatore e traduttore alla diffusione in Italia e all’estero del pensiero di Bachtin, Lévinas, Marx, Rossi-Landi, Schaff. Il suo interesse per il teatro si evince da contributi recenti come Rappresentazione e de-rappresentazione nel linguaggio del teatro e del cinema, in Susan Petrilli (a cura), Linguaggi, Bari, Giuseppe Laterza, 2003, pp. 545-598. Per approfondimenti, cfr. http://www.augustoponzio.com/

1. Antigone, la «piamente sacrilega»

Ismene: Ah, ricordo infine, che siamo nate donne, / che contro gli uomini non possiamo lottare: / dobbiamo chinare la testa e soffrire / anche angosce peggiori di questa, / Io per me, pregherò le anime dei morti / perché mi perdonino: non posso non obbedire a chi tiene il potere. / I gesti disperati sono vani (Antigone, vv. 60-68, tr. di P. P. Pasolini)

La traduzione di Pasolini dell’Antigone di Sofocle è del 1960. Resta interrotta dopo la scena in cui a Creonte viene portata la notizia della sepoltura di Polinice.

Particolarmente interessante in questa traduzione abbastanza fedele è la scelta delle espressioni e particolarmente degli aggettivi riferiti ai due personaggi femminili, Antigone e Ismene.

(v. 1) Antigone: «O koinon autadelphon Ismenes kara», espressione d’affetto con riferimento a una origine e a un destino, comune; «Ismènes kàra», espressione comune ai greci e ai latini, e che troviamo anche in Foscolo, Sepolcri, 71-72, «Il sacro capo / del tuo Parini». «O caro fraterno capo d’Ismene mia» Tr. di Raffaele Cantarella, 2007 (RC) (1) : «Ismene, sorella nel sangue comune».

Pasolini traduce: Dolce capo fraterno, mia Ismene.

(38) Antigone; «eit'eugenes pephykas eit'esthlon kake»: eugenès, di indole di natura nobile, capace di alto sentire. Tr. RC: «di nobile razza, ovvero pur di nobile stirpe, vile»

Pasolini traduce: degna dei padri.

(39) «o talàiphron», detto da Ismene, che non può giungere a immaginare il disegno della sorella e che chiede «che cosa posso fare io?». Tr. RF: «o infelice» («che cosa potrei aggiungere di più io?»).

Pasolini traduce: Io, povera sciagurata che sono!

(47) «o sketlìa», apostrofe da parte di Ismene, in cui c’è insieme preoccupazione e commiserazione per la sorella Tr. R.C.: «Sventurata».

Pasolini traduce: O infelice.

(48) Antigone: «all'ouden autho(i) ton emon 'eirgein méta», «ma lui (Creonte) non ha alcun diritto di impedire i miei disegni». Tr. RC: «Ma egli non ha alcun diritto di impedirmelo».

Pasolini traduce introducendo l’aggettivo «lontana» (riferito da Antigone a se stessa): Non ha il diritto di tenermi lontana da lui (dal fratello Polinice del quale Creonte ha vietato la sepoltura).

Nella risposta di Ismene che invita la sorella a riflettere ricordando le sciagure che già si sono abbattute sulla loro casa, sciagura su sciagura – Edipo, Giocasta, Eteocle, Polinice –, si dice a un certo punto (58) «nyn d''au mona de no leleimmena», «ed ecco ora siam rimaste sole»; tr. RC: «Ora siamo rimaste noi due sole».

Pasolini, seguendo, a quanto pare, il codice Laurenziano, che non pone il punto tra leléimmetha e il verbo successivo skòpei collegando la frase con quanto segue nei due righi successivi (59-60), traduce: Pensa ora come miseramente anche noi / moriremo, sole, senza nessuno, se andremo contro il volere del Re. Qui al posto dell’invito a riflettere sul fatto (ovvio) di essere rimaste sole, c’è l’avvertimento che, trasgredendo il volere del sovrano, moriranno e moriranno sole, senza nessuno.

Segue quindi la rassegnazione di Ismene sintetizzabile nella constatazione di essere «nate donne», le quali non lottano contro gli uomini (60-68): «gynaich'hoti / ephymen, hos pros andras ou machoumena», «siamo nate donne, sì da non poter lottare contro gli uomini»

Nella traduzione di Pasolini (versi che ho collocato all’inizio quasi come epigrafe):

Ah, ricordo, infine, che siamo nate donne, / che contro gli uomini non possiamo lottare: / dobbiamo chinare la testa e soffrire / anche angosce peggiori di questa, / Io per me, pregherò le anime dei morti / perché mi perdonino: non posso non obbedire a chi tiene il potere. / I gesti disperati sono vani.

(71-74) Antigone: «keinon d'ego / thapso. kalon moi touto poiouse(i)

thanein / phile met'autou keisomai, phílou méta / hosia panourgesas'•

epeiŠ». Tr. R.C.: «io lo seppellirò, e per me sarà bello fare questo, e morire. Amata giacerò insieme a lui che io amo, avendo commesso un santo crimine».

Pasolini traduce: io lo seppellirò, nostro fratello / e mi sarà dolce per questo morire. / Starò sotterra con lui legata d’amore / piamente sacrilega».

(86-87) Antigone: «oimoi, katauda• pollon echthion ese(i) / sigos'

ean me pasi keryxe(i)s tade», di risposta a Ismene che la consiglia di non dire a nessuno, come farà anche lei, della sua disobbedienza. Tr. R.C.: «Ahimè, gridalo forte, sarai molto più odiosa se, tacendo, non la proclamerai a tutti».

Pasolini traduce: Ah dillo, invece, fallo sapere! Mi sarai / più odiosa tacendo che gridandolo a tutti.

(87-99) Ismene: «thermen epi psychroisi kardian echeis». Antigone: «all'oid'areskous' hois malisth'hadein me chre». […] Ismene: «àll’ei dochèi soi, stèike• tòuto d’ìsth’, òti / ànus mèn èrke, tòis phìlois d’orthòs phìle». Tr. R.C.: Ismene: «Hai un cuore ardente per cose che raggelano». Antigone: «Ma so di riuscire gradita a chi soprattutto devo piacere». […]. Ismene: «Certo, tu sei davvero dissennata, ma giustamente cara ai tuoi cari».

Pasolini traduce: Ismene: «Hai un cuore che arde di cose che gelano…». Antigone: «So di essere approvata da chi se lo merita» […]. Ismene: «Fa’ come vuoi: ma sappi che chi t’ama, / benché folle, continuerà ad amarti».

L’aggettivo «dolce» che abbiamo già trovato nelle prime parole di Antigone («Dolce capo fraterno, mia Ismene»), e dopo, quando ormai la sua decisione di seppellire il fratello è presa («e mi sarà dolce per questo morire»), è usato da Pasolini anche nel tradurre le prime parole del coro riferite al sorgere del sole. Questo aggettivo, impiegato per il personaggio femminile e ora messo al superlativo e riferito al nuovo giorno che vede compiuta l’opera notturna della «piamente sacrilega» Antigone, fa quasi da elemento di raccordo tra il Prologo e il Parodo, tra le parole di Antigone e le parole del Coro:

(100) «aktìs aelìu, to kàl- / liston eptapùlo fhanèn / Thèba tòn protèron phàos / ephànthes pot’, …». Con «più dolce», Pasolini traduce «kàlliston … phàos», «la luce più bella»:

Tr. R.C.: «Raggio di sole, / luce bellissima fra quante ne apparvero / a Tebe dalle sette porte [si distingue così la Tebe di Beozia dalla Tebe egiziana, dalle cento porte], / sei apparso alfine».

Pasolini traduce: Barlume del giorno, il più / dolce che sia mai apparso / sulle porte di Tebe!

2. Clitennestra, «povera donna» «impazzita»

L’Agamennone, con Coefore e Eumenidi fa parte della trilogia dell’Orestiade, tradotta da Pasolini e pubblicata in due edizioni nello stesso anno, 1960, Urbino e Torino, Quest’ultima (Einaudi) presenta diverse varianti rispetto all’altra ed è il risultato di una lavorazione più avanzata. La traduzione dell’Orestiade fu commissionata a Pasolini nel 1959 e messa in scena nel 1960 al Teatro Greco di Siracusa da Vittorio Gasman per il Teatro Popolare Italiano. Nel 1960, rispondendo a un lettore di “Vie Nuove”, su Pasternak e l’irrazionalità, Pasolini presenta l’Orestiade come «il contrasto democratico – sia pure rozzamente democratico – a uno stato tirannico e arcaico», e considera «culmine della trilogia»:

il momento in cui la dea Atena (la Ragione: nata dalla mente del padre: priva cioè dell’esperienza uterina, materna, irrazionale) istituisce l’assemblea dei cittadini che giudicano col diritto al voto. Ma la tragedia non finisce qui: Dopo l’intervento razionale di Atena, le Erinni – forze scatenate, arcaiche, istintive, della natura sopravvivono e sono dee, sono immortali. Non si possono eliminare, non si possono uccidere. Si devono trasformare, lasciando intatta la loro sostanziale irrazionalità: mutare cioè da “maledizioni” in “benedizioni”. (2)

Il senso diretto del discorso di Pasolini è di ordine politico: il suo riferimento sono i marxisti italiani e la Russia sovietica (in Italia non c’è stato ancora l’intervento di Atena, essa si trova «nel pieno buio arcaico, nell’abisso tenebroso delle processioni, delle censure, dei rotocalchi, dei video. Un regno di pietosi fantasmi»; in Russia c’è stato l’intervento di Atena, ma manca la fase della «trasformazione della Maledizioni in Benedizioni», cioè «dell’irrazionalismo disperato anarchico borghese nell’irrazionalismo…nuovo!». (3) Ma qui ciò che mi interessa è il senso indiretto concernente il femminile, quale risulta in particolare nella sua traduzione degli aggettivi che ad esso si riferiscono.

Nella Lettera del traduttore, pubblicata nell’edizione Einaudi del 1960 e in quella del 1985 (nella collana “Scrittori tradotti da scrittori”), dice di aver avviato il non semplice lavoro di traduzione della Orestiade dalla bibliografia: «[…] mi sono disposto intorno alla macchina da scrivere tre testi», il tomo II delle traduzione in francese di Paul Mazon del 1949, l’edizione in inglese a cura di Gorge Thomson del 1938, e quella italiana a cura di Mario Untersteiner del 1947. «Nei casi discordanza, sia nei testi, sia nelle interpretazioni, ho fatto quello che l’istinto mi diceva: scegliere il testo e l’interpretazione che mi piaceva di più. Peggio di così non potevo comportarmi». (4)

Ma per quanto possa seguire suggestioni e suggerimenti che gli provengono dalle traduzioni già esistenti della trilogia di Eschilo, Pasolini nel tradurre segue soprattutto la sua interpretazione di quest’opera.

Nella «lettera» o «nota del traduttore» Pasolini sottolinea che il significato delle tragedie di Oreste «è solo e esclusivamente politico». Sicché, per Pasolini, i due sensi indicati sopra, quello riferito al femminile e quello riferito al politico, sono strettamente collegati, e precisamente il senso che assume il femminile è all’interno del “politico”, dell’ “ideologico”.

Clitennestra, Agamennone, Egisto, Oreste, Apollo, Atena, oltre ad essere figure umanamente piene, contraddittorie, ricche, potentemente definite e potentemente indefinite (si veda la nobiltà d’animo che persiste nei personaggi moralmente e politicamente negativi di Clitennestra e Egisto) sono soprattutto – nel senso che così stanno soprattutto a cuore all’autore – dei simboli o degli strumenti per esprimere scenicamente delle idee, dei concetti: insomma, in una parola, per esprimere quella che oggi chiamiamo una ideologia. (5)

Per Pasolini il culmine della trilogia è costituito dalla scena in cui, nelle Eumenidi, Atena istituisce la prima assemblea democratica della storia. Contro sentimenti ancora primordiali, istintivi, oscuri (le Erinni), che travolgono le rozze istituzioni (la monarchia di Agamennone), «operanti sotto il segno uterino della madre», si erge la ragione (Atena) che apporta alla società istituzioni moderne: l’assemblea, il voto. Ma questa ragione è «ancora arcaicamente intesa come prerogativa virile: Atena è nata senza madre, direttamente dal padre». (6)

Bisogna che gli elementi irrazionali (rappresentati dalle Erinni) del mondo arcaico superato non vengano trascurati o repressi ma che siano riassimilati e trasformati dalla ragione: l’irrazionale, anziché essere rimosso – cosa del resto impossibile – diventa «energia attiva», «passione producente e fertile».

Due identità del femminile, quindi, nella lettura-traduzione dell’Orestiade da parte di Pasolini: quella irrazionale materno-femminile (Clitennestra) e quella razionale paterno-, virile-femminile (Atena). Entrambe sono identità arcaiche, da cui uscire, da superare; entrambe indicano i limiti di una società che non riesce ad avere del femminile che una visione dualistica, contrastiva, che non riesce ad immaginare forme nuove di differenza che non siano quelle dell’opposizione.

All’inizio dell’Agamennone, Clitennestra, che sulla porta del palazzo annunzia che Troia è stata vinta, manifesta non tanto la gioia della vittoria, quanto la preoccupazione che i vincitori non inveiscano sui vinti: la sua è soprattutto la preoccupazione della vendetta di coloro che hanno sofferto, che non sempre si scatena subito, ma che può sempre irresistibilmente manifestarsi. Spera nella pietà e nel rispetto per i vinti come sentimento inseparabile dalla sua preoccupazione per i vincitori. Pasolini rende così le parole di Clitennestra:

Se solo rispetta la loro pietà gli dei / cittadini della nazione vinta, / e le loro chiese, non dovranno temere / più alcuna sconfitta dopo la vittoria. / Ma che nessuna tentazione gli spinga, / i nostri soldati, a qualche empietà! Non sono ancora tornati, al loro focolare! / Non hanno ancora percorso la via del ritorno! / Possano ripartire senza offesa agli dei, / perché il dolore dei morti innocenti / può sempre ridestarsi: non sempre scoppia subito, con furia improvvisa… / Ecco i pensieri di una povera donna ch’io sono.

Una «povera donna» che già sa di non poter resistere al dolore della uccisione della innocente Ifigenia, sacrificata da Agamennone, e alla conseguente furia della vendetta.

Cassandra, condannata da Apollo – per non aver corrisposto al suo amore – a profetare senza essere creduta, e che ora da Agamennone è condotta schiava a Micene, già sa di questa vendetta e di quella di Egisto, sa di Atreo e del fratello Tieste, sa che la casa di Clitennestra e Agamennone è «casa sacrilega», dove si prepara nuovo «dolore inumano, insopportabile»: «È lei, / la compagna del letto, l’infernale / madre che assassina»; Cassandra sa che cosa Clitennestra, «atroce cagna, la cui voce / non fa che ridere una gioia che è morte», «madre infuriata, uscita dall’inferno, in guerra / contro tutti i suoi», prepara ad Agamennone, «in nome delle vecchie colpe». E sa anche della propria morte imminente, e profetizza che per il suo «sangue di donna / altro sangue di donna scorrerà, e per il sangue / d’un uomo ucciso dalla sposa, scorrerà altro sangue di uomo».

Il rapporto Medea-Glauce nel rapporto Clitennestra-Efigenia è invertito: qui è Cassandra la straniera: «Entra anche tu, Cassandra, entra. Non mi senti? / […] Ah, incomprensibile come una rondine, / essa usa la lingua oscura dei barbari». Straniera e schiava di Agamennone. «Ah, è pazza, piuttosto obbedisce al delirio: / solo ieri strappata alla sua città appena presa non sopporta il giogo […]. Basta / Non voglio più umiliarmi a sprecare parole. Cassandra, è lei la straniera e anche «la schiava, la maga / la sua concubina [di Agamennone], che condivise il letto / e condivide ora la cuccia sulla nave dei morti»

Quando Agamennone ritorna, ha luogo una schermaglia tra Clitennestra che lo invita a camminare su un tappeto, «un sentiero di porpora», disteso per terra fino alla porta del palazzo, e lui che si rifiuta volendo essere «accolto come uomo e non come dio»: Agamennone: «Io penso soltanto alla stima del mio popolo». Clitennestra: «ma chi non è invidiato non è degno di esserlo!». Agamennone: «Ah, non dovrebbe, una donna, essere così impavida!». Clitennestra: «Tu, piuttosto! Proprio chi trionfa deve cedere!». Agamennone: «Vuoi proprio averla vinta, questa nostra disputa!».

Quando ormai sulla scena appaiono i due cadaveri di Agamennone e Cassandra, Clitennestra che impugna la spada dichiara che non si vergognerà a contraddire tutto ciò che ha detto prima per dovere. Ha dovuto mentire nascondendo l’odio e fingendo l’amore, perché altrimenti avrebbe compromesso la sua vendetta. Perciò aveva detto parole come «Nessun sole per una donna splende più dolce / che la gioia di spalancare le porte al marito / che gli dei hanno risparmiato dalla guerra». «Per una donna restare a casa, senza il suo sposo / sola, è già un dolore che può rendere folle».

Ora risulta «spudorato» il suo linguaggio con cui si fa vanto della colpa; la sua città la rinnega, il popolo la scaccia. Ma Clitennestra ribatte che non le importa di essere considerata come povera donna impazzita, non le importa se è approvata o no: era «suo diritto» uccidere Agamennone. E il popolo che ora la mette al bando avrebbe invece dovuto scacciare il suo re quando, per propiziarsi il vento, egli sacrificò la figlia. «Come puoi dire che l’assassina sono io? / Io non so neanche se sono la sua sposa…/ Sotto la figura della sposa / di questo morto, è il vecchio, / il nudo spirito, / vendicatore dell’ospite di Atreo, che è tornato qui / a saldare il conto della prima colpa».

Ad uccidere l’Atride come vendicatore di Tieste avrebbe dovuto essere il figlio Egisto, ma egli, dice il capo coro, da «vile», ha «mandato avanti una donna».

**********

(1) Ho scelto questa traduzione tra le molte esistenti semplicemente per avere un testo italiano cui fare riferimento come ausilio alla comprensione del testo greco.

(2) Pier Paolo Pasolini, Teatro, Mondadori, Milano 2001, p. 1218

(3) Ivi, pp. 1218-1219

(4) Ivi, p. 1007

(5) Ivi, pp. 1008-1009

(6) Ivi, p. 109

Riferimenti bibliografici

AUGUSTO PONZIO, Fuori luogo. L’esorbitante nella riproduzione dell’identico, Meltemi, Roma 2007

AUGUSTO PONZIO, (a cura) La trappola mortale dell’identità, Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura, XXI, n. s., 13, Meltemi, Roma 2010

PIER PAOLO PASOLINI, Teatro, Mondadori, Milano 2001

SOFOCLE, L’Antigone, S. Lattes editori, Torino 1960

SOFOCLE, Le tragedie, Mondadori, Milano 2007

|

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

L’estraniamento tra dialettica e differenza. L’estraniamento tra dialettica e differenza.

Uno studio sul brechtismo di Roland Barthes.

di Luca Di Tommaso [PDF]

Non so che cosa ne sia stato del Berliner Ensemble dopo la morte di Brecht, ma so che il Berliner del 1954 mi ha insegnato molte cose – e ben al di là del teatro.

Roland Barthes (1)

Questo studio si pone l’obiettivo di esplicitare il ruolo del concetto brechtiano di estraniamento all’interno dell’opera di Roland Barthes. Necessariamente il nostro discorso toccherà le categorie fondamentali di quest’opera, quali la scrittura, il mito, il testo e, soprattutto, la dialettica e la differenza. Le leggeremo, tuttavia, da un prospettiva parziale, tanto importante quanto, in gran parte, inedita.

Se infatti il rapporto di Barthes con il teatro è stato sondato in profondità in tempi recenti grazie all’apparizione di un’importante raccolta di scritti sul teatro (2) e a una serie di interventi critici, (3) scarsa attenzione è stata riservata al rapporto con il concetto brechtiano di estraniamento, che a nostro avviso costituisce invece un privilegiato punto di osservazione non solo dell’opera di Barthes circoscritta al periodo 1953-1960 – quello in cui egli frequentava assiduamente il teatro e scriveva critiche teatrali di impostazione nettamente brechtiana –, e nemmeno soltanto di tutta l’opera di Barthes, ma addirittura di tutto il contesto storico-teorico-culturale della Francia tra gli anni ’50 e ’70.

L’oggetto di questo studio è per noi tanto più significativo in quanto va a ripescare dal passato un concetto che molto spesso viene ritenuto – a torto – far inscindibilmente parte di un’ideologia, quella socialista, ormai inattuale. Ma se l’ideologia è inattuale, ciò non è un buon motivo per ritenere inattuale tutto Brecht, o tutto Benjamin o tutto Sartre ecc. Alcuni concetti o modelli metodologici ed epistemologici possono essere estrapolati dalla loro vicenda politica e biografica, sulla quale essi troppo spesso (salvo alcuni recenti e importanti casi critici) (4) vengono appiattiti. Lo straniamento, come l’immagine dialettica benjaminiana, è uno di questi, perché straniare voleva dire per Brecht produrre critica, non produrre critica in vista della rivoluzione socialista; semmai si poteva, con lo straniamento, produrre critica del socialismo, il che sarebbe stato sempre meglio che indurre, mediante strategie acritiche, un’incondizionata adesione a quella ideologia. (5)

Rileggere lo straniamento brechtiano attraverso Barthes significa quindi anche e soprattutto muovere un primo passo verso questa estrapolazione.

1. Periodizzare Barthes dal punto di vista di Brecht

Occorre procedere per gradi. Innanzi tutto chiarendo la nostra posizione riguardo all’annosa questione sulla continuità o la discontinuità del pensiero di Barthes attraverso le sue fasi, e chiarendo contestualmente in che modo, secondo noi, può essere periodizzato in funzione di una maggiore euristicità circa il nostro tema.

Circa la prima questione, che trattiamo unicamente in funzione del legame Barthes-teatro-Brecht, ci pare chiaro che nella produzione barthesiana non possa ravvisarsi una continuità assoluta di pensiero e scrittura, e che tuttavia non si tratti di un’eterogeneità priva di una sistematicità fondamentale. Una sistematicità dinamica, se si vuole, ma contraddistinta dall’inizio alla fine dalla medesima ossessione per la stereotipia, per la solidificazione del senso e per la cattiva coscienza borghese (cfr. Marrone 1987 e 1994).

Una sistematicità dinamica e periodizzabile, nella nostra ottica, in modo analogo a quanto Barthes stesso fece in un paio di occasioni (6) :

1) il periodo mitologico e teatrale (1953-1958/60);

2) il periodo semiologico (1958/60-1966);

3) il periodo del Testo (dal 1966 al 1980).

Offriremo qui di seguito una panoramica rapida sui punti cardine di ciascun periodo per poi proseguire il nostro studio con un’analisi diacronica più specifica, circa lo straniamento in questo percorso.

Il “periodo mitologico e teatrale”, dunque, è quello compreso tra il ’53 e il ’60; qui egli «individua i suoi scrittori prediletti, pubblica i primi articoli e i primi libri, inizia a delineare quelli che diverranno i concetti portanti della sua opera». (7) Nel 1953 Barthes pubblica Il grado zero della scrittura, in cui propone l’utopia di una scrittura bianca, priva cioè di quelle connotazioni ideologiche che la scrittura per la maggior parte veicola. Quest’opera, che pone le basi teoriche per l’attività anche critico-teatrale di Barthes (8) è nettamente influenzata dall’attitudine engagé propria del Sartre di Che cos’è la letteratura? e prepara il terreno per l’engagement teatrale praticato da Barthes durante gli anni della rivista «Théatre Populaire».

Questa rivista, che ha vita dal 1953 al 1964, e che costituisce un riferimento essenziale per comprendere la storia del teatro francese ma anche la storia del marxismo francese del secondo ‘900, viene di fatto diretta soprattutto da due personalità di spicco, Roland Barthes, appunto, e Bernard Dort. (9) La linea della rivista è in generale e in negativo quella della lotta all’ideologia borghese, declinata poi in particolare e in positivo nel riferimento di volta in volta diverso ad un modello teatrale specifico, quello di Jean Vilar prima, quello di Bertolt Brecht dopo e, infine, quello del Piccolo Teatro di Milano.

|

|

Leggi tutto...

|

|

///Una rubrica per ripensare la relazione tra semiotica e teatro oggi///

a cura di Luca Di Tommaso

“Ladro e puttana. Il luogo dove tutti i linguaggi sono possibili” “Ladro e puttana. Il luogo dove tutti i linguaggi sono possibili”

Intervista a Marco Baliani su semiotica e teatro. (1)

di Luca Di Tommaso [PDF]

Marco Baliani è fra i maggiori autori, attori e registi italiani viventi. Fondatore negli anni ’80 del “teatro di narrazione”, ha realizzato moltissimi spettacoli, tra cui l’ormai classico Kohlhaas (1987) e numerosi progetti teatrali di rilievo sociale, come Pinocchio nero (2004) con i bambini africani di Nairobi. Ha scritto anche alcuni testi sulla sua esperienza teatrale e non, tra cui segnalo il recente Ho cavalcato in groppa ad una sedia, Titivillus, Pisa 2010. Su Baliani e il teatro di narrazione sono già pubblicati alcuni studi, tra cui da segnalare almeno Silvia Bottiroli, Marco Baliani, Zona, Arezzo 2005 e Gerardo Guccini, La bottega dei narratori, Dino Audino, Roma 2005. Per approfondimenti www.marcobaliani.it.

LDT: Cominciamo questa intervista con una domanda relativa al teatro di narrazione, di cui tu sei stato forse l'iniziatore negli anni '80 in Italia. Cominciamo con questa domanda sulla differenza fra il teatro di narrazione e il teatro di azione o di rappresentazione, relativamente a quelli che sono gli interessi di questo progetto e cioè la costruzione del senso a teatro e la natura della comunicazione teatrale. Come cambia per te la comunicazione teatrale, come cambia la tua comunicazione teatrale nel momento in cui ti metti a raccontare su una scena rispetto a quando per esempio ti metti a rappresentare o dirigere gli attori per condurli in una rappresentazione?

MB: E’ un problema di drammaturgia dello spazio, nel senso che quando sei il raccontatore, devi rendere visibile l'invisibile con pochissimi mezzi e soprattutto con pochissimo spazio a disposizione. Le azioni di una narrazione devono avvenire più nella testa degli spettatori che non nella realtà del palcoscenico, quindi non è che se devo fare un inseguimento, corro in palcoscenico. Le mie parole correranno ad un ritmo tale che il mio corpo accennerà all'idea di una corsa, ma sostanzialmente lo spazio è assai circoscritto.

Adesso, aldilà della mia estremizzazione, io che lavoro su una sedia, ma, insomma, anche se stai in piedi...la narrazione presuppone, come dire, il rifiuto dell’uso di uno spazio inteso come spazio d'azione, perché tutto questo deve avvenire all'interno di un rapporto dialogico tra narratore e immaginazione dello spettatore. Quando, invece, dirigi degli attori – io stesso sono attore dentro un gruppo – o una compagnia, o anche se si è in due persone, poi le possibilità sono tante, tu hai una possibilità di usare lo spazio, come dire, fisicamente, biologicamente, ti muovi nello spazio. Quindi il tuo corpo è preso da un'attività reale, aldilà che poi questa attività reale sia sempre simbolica. È chiaro che ci sono comunque 9 metri per 12. Quindi una maratona la puoi fare ma sostanzialmente stai sempre sul posto, voglio dire, è sempre simbolico, però è un simbolismo che mette il corpo in condizione di agirlo lo spazio, di muoversi nello spazio, di spostarsi. C'è una prossemica completamente diversa.

LDT: Questa differenza drammaturgica e di prossemica, per te, è una differenza di natura o è una differenza di grado? Perché mi viene da pensare che anche il narratore, anche se tendenzialmente immobile sulla scena, compie delle azioni che per quanto soltanto allusive sono comunque delle azioni reali.

MB: Non c'è dubbio, è chiaro che all'interno dell'occhio, orecchio, dei sensi dello spettatore, la verità di quello che accade è comunque una verità che parte da una condizione di realtà fisica, siamo tutti lì, nello stesso spazio-tempo, ma che genera un'immaginazione d'altro tipo. Quindi questo c'è sempre. È chiaro che però nel momento in cui io so che il mio corpo ha la possibilità di spostarsi fisicamente, questo spostamento diventa un elemento di linguaggio, cioè io devo prenderlo in considerazione, ha lo stesso valore della parola, della musica, delle luci, no? Cioè,

come dire…è un atto concreto che io devo saper usare per farlo diventare atto simbolico. L'altra cosa è una costruzione completamente diversa, nel senso che tutto questo io lo devo incamerare nel corpo dell'attore. Lo spazio della narrazione è uno spazio incamerato, non è uno spazio agito. Poi è chiaro che io faccio così (accenna a un gesto), è chiaro che il movimento del corpo c'è sempre, però è un corpo appunto, è il corpo di Murphy, di Beckett, cioè è legato. È un corpo legato, non è un corpo che può davvero farle quelle cose.

LDT: Quindi, diciamo, la narrazione con questo appello all'immaginazione dello spettatore richiede allo spettatore un maggiore impegno?

MB: Diverso, non direi maggiore perché se no qui si fa la difesa della narrazione … non è così… E' diverso. Se no diventa un'enfasi della narrazione. Chiedo allo spettatore di costruirsi un film usando la telecamera dei suoi cinque sensi. Ma lo fa anche quando c'è l'altro teatro. Voglio dire, tutto il teatro, anche quello più tradizionale, è un teatro che comunque mette in gioco l'immaginazione dello spettatore. Infatti, dove è che cade il teatro tradizionale? Quando tenta di essere verosimile a tutti i costi. Lì è stato il crollo: il teatro borghese, Ottocento e Novecento. Ma perché non c'erano ancora né televisioni né cinema. Poi hanno vinto loro, cioè la verosimiglianza la fanno meglio loro. Ecco, lì quando il teatro ha creduto davvero che lo spettatore dovesse credere di stare dentro la stanza di Nora in un interno borghese, è andato bene finché qualcuno non è arrivato con la camera a farle meglio. Poi è finito quel teatro lì. Non è più proponibile. Ma da sempre lo spettatore è stato costretto a completare l'immaginazione che gli attori danno.

|

|