|

l’ultima avventura del Théâtre du Soleil l’ultima avventura del Théâtre du Soleil

di Silvia Mei

È inutile, dobbiamo arrenderci: di registi del calibro di Ariane Mnouchkine, classe 1939, tempra di un giovane virgulto, si è perso lo stampo!

L’ultima creazione collettiva diretta della regista francese, Les Nauphragés du Fol Espoir (Aurore), in replica alla storica sede della Cartoucherie-Chateau de Vincennes, Paris (www.theatredusoleil.fr), è una festa per gli occhi e “un orgasmo dello spirito”, per dirla con Jean Vilar. L’arte e il popolare, la cultura e la scienza, l’artigianato e la tecnologia, si incontrano in una miscela esplosiva che è il cinema delle origini quando, ancora incerto nel suo specifico, si sarebbe di lì a poco agglutinato nelle esperienze formaliste ed elitarie delle avanguardie.

L’arte popolare diventa l’occasione per intessere un discorso che unisce la settima arte col teatro, il cui sapere e competenze tecniche vennero attinte a piene mani dal cinematografo. Una ragione in più per esprimere continuità con le poetiche popolari d’arte del Théâtre du Soleil, che debutta con questo nome quarant’anni fa, nel 1970, nello spazio del Piccolo di Milano (non è un caso) col memorabile 1789. Spettacolo, quest’ultimo, che non poteva resistere alle tentazioni cinematografiche di Mnouchkine, figlia del noto produttore di origine russe Alexandre, che nel 1945 costituirà l’importante società Les Films Ariane, segnando già nel nome anche il destino dell’infanta.

In effetti Les Nauphragés - alla fine uno spettacolo nello spettacolo, un sistema a scatole cinesi, sia narrativamente che nei dispositivi scenici, reali e fittizi - è il tournage di un film in nove quadri o episodi allestito nel solaio di un’osteria dei suburbi parigini alla vigilia dei fatti di Sarajevo. In una mise en abyme potenziata, il pubblico assiste alla produzione di un film muto in un improvvisato teatro di posa: è cinema allo stato puro, consigliato a genuini cinefili come a teatromani puristi.

Dopo l’ultimo lavoro Les Ephémères (2006), di non unanime consenso critico, l’avventura di Mnouchkine (perché di avventura si tratta e il naufragio è la metafora del lavoro di un collettivo come quello della sua “troupe”) tocca il traguardo di 45 anni di onorata attività teatrale (40 come Théâtre du Soleil, i primi come ATEP, legato all’associazionismo studentesco della capitale) con una creazione che sprizza di gioventù e dell’entusiasmo dell’iniziato al duro mestiere e all’onesta arte del teatro. Trenta attori in perfetto sincrono (non come le prime proiezioni del cinematografo) tra cui gli storici e superbi attori della compagnia, Maurice Durozier, Juliana Carneiro de Cunha e Duccio Bellugi-Vannuccini, nei ruoli principali, se ci viene passata l’espressione, dal momento che non sarebbe opportuno parlare di protagonisti (storici o narrativi) né di ruoli.

La storia, anzi le storie del “Fol Espoir”, pittoresca guinguette sulle rive della Marne, speciale soggetto per gli impressionismi di Renoir padre e figlio (si rimanda a Déjeuner des canotiers e a Une partie de campagne) e dove il vino si beve a buon mercato, raccontano delle utopie che hanno animato il popolo della futura Europa nella rutilanza del progresso tecnologico: l’elettricità, i dagherrotipi e poi la proiezione di immagini in movimento, il telegrafo, il grammofono, la ferrovia…insomma, l’avventura  dell’umanità agli albori del XX secolo immaginata dall’idealismo romantico di un Victor Hugo calato nei “fatti di Mayerling”: “Au vingtième siècle, il y aura une nation extraordinaire…Cette nation sera riche, pensante, cordiale…elle s’appellerà l’Europe et, aux siècle suivants, elle s’appellera l’Humanité”. Grandi speranze, per ricordare il disincantato Charles Dickens, che diventano folli, appunto, dopo la disumana carneficina della Grande Guerra, impietoso boia dei più alti ideali additati dal progresso positivista. A partire da Jean Jauré, ucciso il 31 luglio 1914, a un mese dall’attentato all’erede al trono d’Austria, Francesco Ferdinando. dell’umanità agli albori del XX secolo immaginata dall’idealismo romantico di un Victor Hugo calato nei “fatti di Mayerling”: “Au vingtième siècle, il y aura une nation extraordinaire…Cette nation sera riche, pensante, cordiale…elle s’appellerà l’Europe et, aux siècle suivants, elle s’appellera l’Humanité”. Grandi speranze, per ricordare il disincantato Charles Dickens, che diventano folli, appunto, dopo la disumana carneficina della Grande Guerra, impietoso boia dei più alti ideali additati dal progresso positivista. A partire da Jean Jauré, ucciso il 31 luglio 1914, a un mese dall’attentato all’erede al trono d’Austria, Francesco Ferdinando.

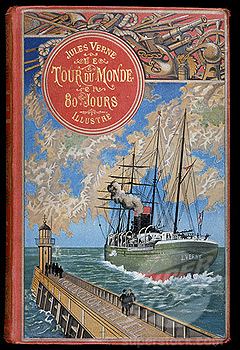

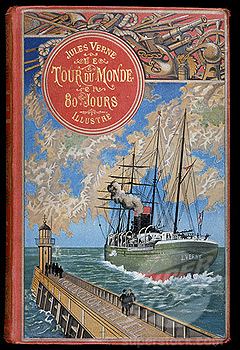

Mnouchkine tuttavia trova una chiave leggera, se vogliamo, per mettere ordine nello scompiglio della Storia e in quello di dilettanti di un’impresa cinematografica come i fratelli LaPalette: Gabrielle, e la sua manivelle, operatrice, e Jean, regista ante litteram, insieme al loro commilitone Tommaso, generosamente supportati da Félix, il locandiere appassionato di cinema, inserto esotico per le sue origini evidentemente africane. La leggerezza dell’operetta, da imperturbabile Belle Epoque, e il grottesco dell’espressionismo recitativo delle origini del muto stemperano così il naufragio di una società migliore, post-rousseauiana. E poi c’è la fantasmagoria di Jules Verne da cui lo spettacolo (e il film nello spettacolo) è ispirato, sorta di metacornice e scatola, a sua volta, che ospita spettatore e attore. “Nous ne faisons pas un Shakespeare, ni un Tchekhov, nous faisons un Jules Verne”, afferma la regista francese nel suo storyboard, che occhieggia al diario di lavoro di Jacques Copeau durante il primo conflitto mondiale. Entrando nei giorni di replica alla Cartoucherie - ex magazzino militare di esplosivi, identità originaria che fa a cazzotti col pacifismo statutario del Théâtre du Soleil ma che ben esprime d’altra parte l’effervescenza e la frenesia di conoscenza dei suoi componenti -  sembrava di passeggiare dentro le illustrazioni di pregio dei cartonnages delle edizioni Hetzel per i Viaggi straordinari di Verne. È alla grafica e all’arte dell’ornamento della fine editoria francese d’epoca che Didier Martin, scenografo e disegnatore, si è sicuramente ispirato per il décor, non scenico bensì ambientale, della casa-teatro nel bosco di Vincennes: un mappamondo aureolato di stelle su un blu di lapislazzuli tra pareti rosso pompeiano allarga sulla Terra del Fuoco, il cui stretto di circumnavigazione, detto di Magellano, ha costituito lo scenario delle più incredibili storie di avventure, Verne in prima linea, e dei diari di indomiti scienziati e antropologi, come il Charles Darwin di Voyage d’un naturaliste autour du monde, fait au bord du navire de la Beagle de 1831 à 1836, e in tempi recenti della spedizione “umana” di Anne Chapman (Quand le Soleil voulait tuer la Lune, 2008) alla ricerca dei superstiti delle tribù Alakaluf. sembrava di passeggiare dentro le illustrazioni di pregio dei cartonnages delle edizioni Hetzel per i Viaggi straordinari di Verne. È alla grafica e all’arte dell’ornamento della fine editoria francese d’epoca che Didier Martin, scenografo e disegnatore, si è sicuramente ispirato per il décor, non scenico bensì ambientale, della casa-teatro nel bosco di Vincennes: un mappamondo aureolato di stelle su un blu di lapislazzuli tra pareti rosso pompeiano allarga sulla Terra del Fuoco, il cui stretto di circumnavigazione, detto di Magellano, ha costituito lo scenario delle più incredibili storie di avventure, Verne in prima linea, e dei diari di indomiti scienziati e antropologi, come il Charles Darwin di Voyage d’un naturaliste autour du monde, fait au bord du navire de la Beagle de 1831 à 1836, e in tempi recenti della spedizione “umana” di Anne Chapman (Quand le Soleil voulait tuer la Lune, 2008) alla ricerca dei superstiti delle tribù Alakaluf.

L’intertestualità e il sottotesto drammaturgico di Les Nauphragés lascia senza fiato, paragonabile nell’impianto alla schedatura geografica di Verne per il suo atlante: dalla storia del cinema alla letteratura d’avventura, passando per le memorie di guerra con le sue lunghe attese, i passatempi di un tempo annullato, sospeso ma operoso, almeno per chi deve assolutamente finire una pellicola come i LaPalette: in cinque settimane, tra il 28 giugno e il 31 luglio 1914, prima della mobilitazione generale, essi girano una pellicola di proporzioni epiche, alla Griffith di Intolerance.

Ariane Mnouchkine, con la collaborazione della fedele dramaturg Hélène Cixous, si lascia trasportare dai flutti del romanzo postumo di Verne, Les Naufragés de Jonathan, riscritto dal figlio Michel a partire da En Magellanie, posto in trasparenza dalla Cixous sulla trama di Le Phare du bout de monde, sempre di Verne. Le coautrici lavorano straordinariamente sull’intreccio narrativo composto “a matriosca”: la Grande Storia, quella degli intellettuali, mobili tra contesto e testo dello spettacolo-film, spentisi sulle rovine dei loro ideali (l’Arciduca d’Austria Rodolphe e suo fratello Jean Salvatoire, oppure Victor Hugo o lo stesso Jaurés, la cui morte segna la fine delle riprese del film) e la piccola storia, quella della microsocietà di avventori e di camerieri della guinguette prestatisi al gioco del cinematografo, e dei naufragi della fiction alla volta dell’Australia e dell’oro nero, delle pepite d’oro e di terre inesplorate da colonizzare, costi quel che costi.

E una simile cantica, con le sue numerose stanze, non poteva essere tenuta insieme se non dalla musica, come si addice ad un vero film muto: Jean-Jacques Lemêtre, in scena come Monsieur Camille Bernard, il musicista della locanda, esegue dal vivo una selezione dai 350 pezzi musicali della sua palette, composti ad hoc sullo stile dell’epoca: molto pianoforte e violoncello, arie celebri tratte da Wagner e Ravel, Šostakovič e Beethoven, ma anche tango, bolero e paso-dobles alle loro prime apparizioni. E poi ancora il bruitage per le lande ghiacciate, il vento delle tormente, i cazzotti e tutta la rumoristica della storia del cinema, quando ancora i campionatori non esistevano.

Una frase famosa di Jacques Copeau recitava pressappoco così: “Esistono due tipi di registi. Quello che si chiede: ‘che cosa farò con questa pièce?’. E l’altro: ‘Che cosa farà di me questa pièce?’”.  Ariane Mnouchkine si riconosce senza esitazione nella seconda tipologia e così la sua troupe teatrale di sovversivi disciplinati (“désobéissants disciplinés”), che come esploratori discendono nel ventre oscuro e poco rassicurante della terra alla ricerca di rari diamanti. Ariane Mnouchkine si riconosce senza esitazione nella seconda tipologia e così la sua troupe teatrale di sovversivi disciplinati (“désobéissants disciplinés”), che come esploratori discendono nel ventre oscuro e poco rassicurante della terra alla ricerca di rari diamanti.

Naufraghi e naufragi, quelli del Théâtre du Soleil, e noi spettatori con loro, legati a doppio filo da una medesima religione, e una stessa antica utopia: Liberté Egalité Fraternité!

|

l’ultima avventura del Théâtre du Soleil

l’ultima avventura del Théâtre du Soleil

dell’umanità agli albori del XX secolo immaginata dall’idealismo romantico di un Victor Hugo calato nei “fatti di Mayerling”: “Au vingtième siècle, il y aura une nation extraordinaire…Cette nation sera riche, pensante, cordiale…elle s’appellerà l’Europe et, aux siècle suivants, elle s’appellera l’Humanité”. Grandi speranze, per ricordare il disincantato Charles Dickens, che diventano folli, appunto, dopo la disumana carneficina della Grande Guerra, impietoso boia dei più alti ideali additati dal progresso positivista. A partire da Jean Jauré, ucciso il 31 luglio 1914, a un mese dall’attentato all’erede al trono d’Austria, Francesco Ferdinando.

dell’umanità agli albori del XX secolo immaginata dall’idealismo romantico di un Victor Hugo calato nei “fatti di Mayerling”: “Au vingtième siècle, il y aura une nation extraordinaire…Cette nation sera riche, pensante, cordiale…elle s’appellerà l’Europe et, aux siècle suivants, elle s’appellera l’Humanité”. Grandi speranze, per ricordare il disincantato Charles Dickens, che diventano folli, appunto, dopo la disumana carneficina della Grande Guerra, impietoso boia dei più alti ideali additati dal progresso positivista. A partire da Jean Jauré, ucciso il 31 luglio 1914, a un mese dall’attentato all’erede al trono d’Austria, Francesco Ferdinando. sembrava di passeggiare dentro le illustrazioni di pregio dei cartonnages delle edizioni Hetzel per i Viaggi straordinari di Verne. È alla grafica e all’arte dell’ornamento della fine editoria francese d’epoca che Didier Martin, scenografo e disegnatore, si è sicuramente ispirato per il décor, non scenico bensì ambientale, della casa-teatro nel bosco di Vincennes: un mappamondo aureolato di stelle su un blu di lapislazzuli tra pareti rosso pompeiano allarga sulla Terra del Fuoco, il cui stretto di circumnavigazione, detto di Magellano, ha costituito lo scenario delle più incredibili storie di avventure, Verne in prima linea, e dei diari di indomiti scienziati e antropologi, come il Charles Darwin di Voyage d’un naturaliste autour du monde, fait au bord du navire de la Beagle de 1831 à 1836, e in tempi recenti della spedizione “umana” di Anne Chapman (Quand le Soleil voulait tuer la Lune, 2008) alla ricerca dei superstiti delle tribù Alakaluf.

sembrava di passeggiare dentro le illustrazioni di pregio dei cartonnages delle edizioni Hetzel per i Viaggi straordinari di Verne. È alla grafica e all’arte dell’ornamento della fine editoria francese d’epoca che Didier Martin, scenografo e disegnatore, si è sicuramente ispirato per il décor, non scenico bensì ambientale, della casa-teatro nel bosco di Vincennes: un mappamondo aureolato di stelle su un blu di lapislazzuli tra pareti rosso pompeiano allarga sulla Terra del Fuoco, il cui stretto di circumnavigazione, detto di Magellano, ha costituito lo scenario delle più incredibili storie di avventure, Verne in prima linea, e dei diari di indomiti scienziati e antropologi, come il Charles Darwin di Voyage d’un naturaliste autour du monde, fait au bord du navire de la Beagle de 1831 à 1836, e in tempi recenti della spedizione “umana” di Anne Chapman (Quand le Soleil voulait tuer la Lune, 2008) alla ricerca dei superstiti delle tribù Alakaluf. Ariane Mnouchkine si riconosce senza esitazione nella seconda tipologia e così la sua troupe teatrale di sovversivi disciplinati (“désobéissants disciplinés”), che come esploratori discendono nel ventre oscuro e poco rassicurante della terra alla ricerca di rari diamanti.

Ariane Mnouchkine si riconosce senza esitazione nella seconda tipologia e così la sua troupe teatrale di sovversivi disciplinati (“désobéissants disciplinés”), che come esploratori discendono nel ventre oscuro e poco rassicurante della terra alla ricerca di rari diamanti.